、

、

粵辦函〔2012〕814號

廣東省人民政府辦公廳關于印發廣東省率先

基本實現氣象現代化考核評價辦法的通知

各地級以上市人民政府,各縣(市、區)人民政府,省政府各部門、各直屬機構:

《廣東省率先基本實現氣象現代化考核評價辦法》已經省人民政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。執行中遇到的問題,請徑向省氣象局反映。

省府辦公廳

2012年12月14日

廣東省率先基本實現氣象現代化

考核評價辦法

為認真貫徹落實《中國氣象局廣東省人民政府加快氣象現代化試點省建設合作備忘錄》和《廣東省人民政府辦公廳關于貫徹落實中國氣象局與我省合作備忘錄的實施意見》(粵府辦〔2012〕76號)文件精神,進一步加強我省氣象現代化工作的考核評價,充分發揮考核評價的導向、激勵和約束作用,促進我省氣象現代化建設水平不斷提升,確保到2015年全省率先基本實現氣象現代化,制定本辦法。

一、考核評價

主體本辦法適用考核評價對象為各地級以上市人民政府。

考核評價工作在省人民政府統一領導下進行,由省氣象局牽頭,省編辦、發展改革委、科技廳、監察廳、財政廳、應急辦參加成立考核組,于每年第一季度對上一年度氣象現代化工作進行考核評價。

二、考核評價內容和指標

(一)考核評價內容。

從國民氣象意識、氣象基礎條件、氣象制度保障、氣象預報水平、造福社會能力、社會經濟效益等六個方面考核我省率先基本實現氣象現代化發展水平。

(二)考核評價指標。

建立地級以上市率先基本實現氣象現代化評價指標體系,把氣象現代化目標和任務轉化為可考核的指標,設立一級指標6項,二級指標15項,三級指標34項(見附件1)。

建立省級率先基本實現氣象現代化評價指標體系,對全省氣象現代化發展水平作出綜合評估,設立一級指標6項,二級指標16項,三級指標42項(見附件2)。

(三)考核評價計分方法。

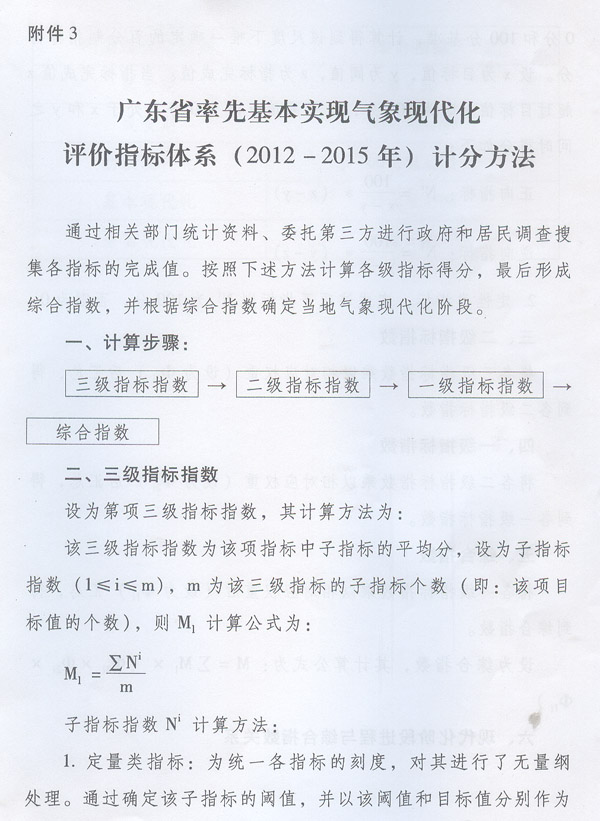

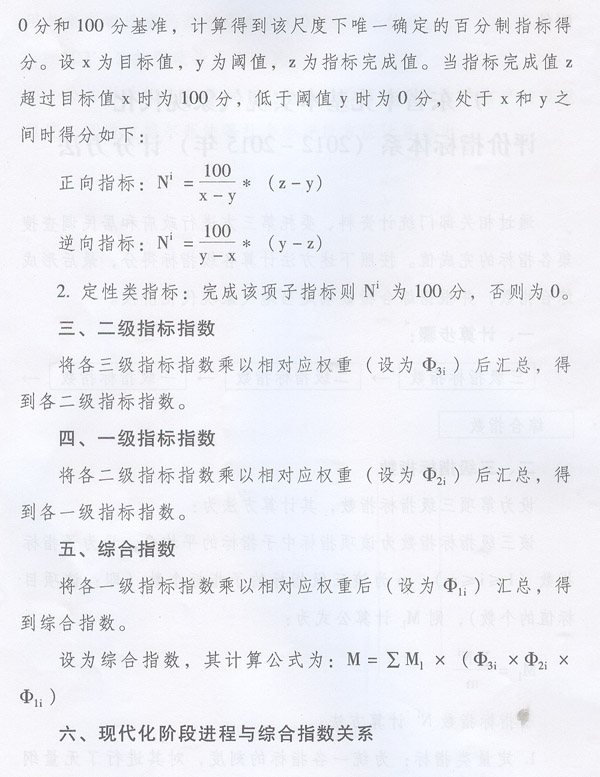

考核評價按照三級指標指數→二級指標指數→一級指標指數→綜合指數的方法計算各級指標得分,最后形成綜合得分,并根據綜合得分確定當地氣象現代化發展階段(見附件3)。

三、考核評價程序和結果

考核評價工作按以下程序進行:

(一)每年1月份,各地級以上市負責對上一年度氣象現代化工作進行自評,計算本市率先基本實現氣象現代化評價指標體系綜合得分,并于1月底前報省氣象局匯總。

(二)考核組負責委托第三方進行政府和居民調查搜集有關數據,負責審核各地級以上市率先基本實現氣象現代化評價指標體系綜合得分,負責計算省級率先基本實現氣象現代化評價指標體系綜合得分。

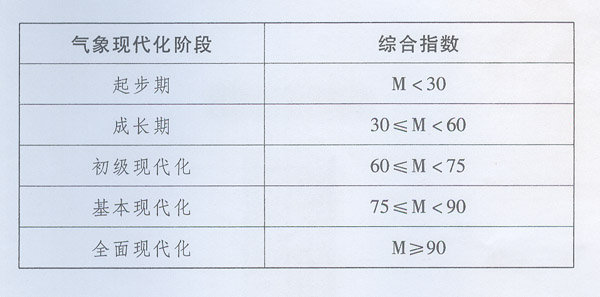

(三)提出考核等次意見。每年2月底前,考核組根據各地級以上市綜合得分,結合有關情況,研究提出考核等次意見。得分在30分以下,評為起步期;30—60分,評為成長期;60—75分,評為初級現代化;75—90分,評為基本現代化;得分在90分以上,評為全面現代化。

四、考核評價結果運用

考核評價結果經省人民政府審定后,將適時向全省通報。各地級以上市要根據考核評價情況研究制訂整改措施,及時解決存在的問題。

附件:1.廣東省地級以上市率先基本實現氣象現代化評價指標體系(2012-2015年)及解釋

2.廣東省省級率先基本實現氣象現代化評價指標體系(2012-2015年)及解釋

3.廣東省率先基本實現氣象現代化評價指標體系(2012-2015年)計分方法

廣東省地級以上市率先基本實現氣象現代化

評價指標體系(2012-2015年)解釋

A 國民氣象意識

A1 氣象知識普及率

A11 氣象知識普及率

能正確理解和使用氣象信息,規避氣象災害的公眾的比重,它反映當地社會公眾氣象科普知識普及程度。該指標數據采用隨機調查方法收集,為體現調查數據的全面性,本項分別對城鎮和農村居民作調查統計,其具體計算方法為氣象知識普及率=城市居民氣象知識普及率×城鎮人口比例+農村居民氣象知識普及率×農村人口比例,其中城市(或者農村)居民氣象知識普及率為城市(或者農村)被調查對象中具備相關氣象知識的人數與城市(或者農村)被調查總人數的比例。

A2 氣象知識認知度

A21 氣象知識認知度

反映公眾對天氣預報預警、氣象防災減災、應對氣候變化等氣象信息和知識的認識、理解和運用能力的指標,該指標數據采用隨機調查方法收集,具體算法為L=(L1+L2+L3+L4+L5)/5,其中,L為氣象知識認知度,L1為公眾對天氣預報及預警信號的認知度,L2為公眾對獲取天氣預報和預警信息途徑的認知度,L3為公眾對雷電危害及防范雷電常識的認知度,L4為公眾對當地多發性災害天氣預防措施的知曉度,L5為公眾應對氣候變化認知度。

B 氣象基礎條件

B1 綜合氣象觀測能力

B11 自動站鄉鎮覆蓋率

當地建有氣象自動站的鄉鎮比例,是反映農村氣象防災減災能力的指標。計算方法為具有氣象自動站的鎮的數量與該市所有行政鎮的總數量的比例。

B12 氣象觀測自動化程度

隨著電子、通信等系列科學技術發展,氣象觀測正在從人工、定性觀測向自動化遙感遙測、定量觀測轉變,自動化是氣象科學技術現代化的重要條件和顯著標志之一。本項是指實現自動化遙感遙測、定量觀測(即無需進行人工觀測,氣象觀測員僅需對設備自動采集的氣象數據進行監視處理、質量控制和設備維護等后續處理工作)的各類氣象監測設備的比例。計算方式為實現自動化遙感遙測、定量觀測的各類氣象監測設備種類數÷當地各類氣象監測設備種類的總數×100%。

B13 氣象探測環境保障條件

按照我國地面氣象臺站探測環境評分方法計算出來的當地地面臺站探測環境綜合得分。符合探測標準的氣象臺站是獲得具有代表性、準確性、比較性氣象探測信息的前提。本指標反映各級政府為確保氣象信息的準確性而對氣象臺站探測環境保護的程度。其計算方式為L=(L1+L2+L3+……+Ln)/n,其中L為氣象探測環境質量,Ln為第n個地面氣象臺站按照我國地面氣象臺站探測環境評分方法計算出來的臺站環境得分。

B2 氣象信息處理能力

B21 通信網絡帶寬

市、縣各級氣象機構能輸入網絡或從網絡得到的帶寬(即接入速率)。它反映當地氣象信息數據的傳輸能力,體現了氣象資料從采集到業務運用的及時程度。根據中國氣象局《氣象信息網絡系統發展規劃(2011-2015年)》中的市、縣級氣象網絡接入速率的要求,地(市)級接入速率達到50Mbps,縣級接入速率達到20Mbps.本項可通過市縣氣象部門的通信網絡帶寬達標率來體現,具體算法為L=L1*0.5+L2*0.5,其中,L1為達到20Mbps以上帶寬的縣氣象局的比例,另外當市氣象局通信帶寬達到300Mbps以上時L2為1,否則L2為0。

B22 部門信息共享率

氣象信息以及與氣象相關的信息在各部門之間的共享程度,反映氣象信息為各部門有效開展防災減災、應對氣候變化和低碳發展等社會經濟活動的貢獻程度。計算方式為:已實現部門共享的氣象信息以及與氣象相關信息的種類÷應實現共享的氣象信息及相關信息的種類×100%。

B3 氣象科技創新能力

B31 氣象科技支持水平

反映氣象科研經費的投入情況的指標,旨在加強氣象科技創新的保障,提高氣象科技水平,計算方式為每年投入的氣象科研經費÷當地氣象的當年總業務費×100%。

C 氣象制度保障

C1 氣象服務體系完備水平

C11 市縣突發事件預警信息發布保障水平

突發事件預警信息發布、防雷減災、人工影響天氣、為農氣象服務等氣象服務是保障地方社會經濟發展、建設和諧社會的重要氣象工作。健全市、縣(市、區)突發事件預警信息發布和接收、防雷減災管理、人工影響天氣等地方氣象服務體系是反映各級地方政府能否有效、及時地發布突發事件預警信息,科學地開展防雷減災工作和合理有效開發空中云水資源等重要標志。

C12 市縣氣象工作人員完備度

為滿足地方社會的氣象服務需求,根據國家氣象由國家投入、地方氣象由地方投入的原則,充實各級氣象單位人員力量,配備專業技術人員,其中輔助性崗位可采取政府購買服務的方式解決,使各級氣象部門的氣象從業人員滿足業務崗位需求,實現與承擔的職責和任務相適應。

C13 氣象部門人才結構比例

當地氣象部門人才隊伍的學歷結構和職稱結構,是反映氣象人才隊伍整體素質和對氣象業務支撐能力的綜合指標。學歷結構由本科以上學歷的人員比例來體現,職稱結構由中級以上職稱的人員比例來體現。

C2 公共財政保障水平

C21 氣象規劃項目保障率

反映了為滿足地方社會的氣象服務需求,各級地方公共財政對地方氣象規劃項目的支持和保障的程度。其計算方式為:各級地方公共財政對氣象規劃項目的投入經費÷(各級地方氣象規劃項目投入總額-中央投入項目建設經費)×100%。

C22 氣象業務運行保障率

反映了為滿足地方社會的氣象服務需求,各級地方公共財政對地方氣象業務運行的支持和保障的程度。其計算方式為:各級地方公共財政對氣象業務運行的投入經費÷(各級地方氣象部門的氣象業務運行總經費-中央投入氣象業務運行經費)×100%。

C3 氣象依法行政水平

C31 氣象行政執法的規范化程度

氣象行政執法主體適格,嚴格按照法定權限和程序實施氣象法律、法規、規章和行業標準,執法行為規范、公正、文明。

C32 行政許可便利性程度

氣象行政許可進駐當地行政服務大廳或行政服務中心的比例,反映氣象部門在氣象事務管理中為管理對象提供的事務辦理的便捷程度。計算方式為氣象行政許可已進駐當地政府服務大廳(或服務中心)數量÷氣象行政許可應進駐當地政府服務大廳(或服務中心)數量×100%。

D 氣象預報水平

D1 災害天氣預報準確率

D11 強對流天氣預報準確率

反映當地強對流天氣預報水平的指標。強對流天氣具有發生突然、天氣劇烈、破壞力極大,常伴有雷雨大風、冰雹、龍卷風、局部強降雨等強烈對流性災害天氣的特點,是我省重要災害性天氣之一。

D12 灰霾天氣預報準確率

反映當地灰霾天氣預報水平的指標。灰霾天氣的監測預報預警社會公眾高度關注,也是改善環境、促進低碳社會建設的重要任務。

D13 暴雨預報準確率

反映當地暴雨預報水平的指標。暴雨是我省重要的、常發災害性天氣之一,尤其是大范圍持續性暴雨和集中的特大暴雨,易造成人民生命財產嚴重損失。

D2 日常天氣預報準確率

D21 晴雨預報準確率

反映日常晴雨天氣預報水平的指標,主要以24小時內的晴雨預報準確率來體現。晴雨天氣預報與民眾日常生活工作密切相關,直接關系到市民生活安排、上下班出行等。

D22 氣溫預報精確度

反映日常氣溫預報水平的指標,廣東各地氣溫預報一直居于全國前列,為了更直觀讓社會民眾了解我省各地氣溫預報水平,2008年來我省開展了氣溫預報定量評價標準,因此本項主要通過我省氣溫預報定量評價標準中的最高和最低氣溫預報平均絕對誤差來體現。

E 造服社會能力

E1 公共氣象服務整體能力

E11 氣象服務公益性指標指

社會公眾對氣象服務的公益性的認可程度。是反映氣象部門最大限度地滿足公眾接受基本氣象服務的需求,無償提供各種公益性氣象服務的工作成效指標。目前我省已實現通過電視、廣播、報紙、網站、天氣微博、應急短信發布平臺、電子顯示屏等方式無償為公眾提供氣象信息。該指標數據采用隨機調查方法收集,具體算法為:無償獲取氣象信息的途徑÷所有獲取氣象信息的途徑×100。

E12 氣象服務便利性指標

公眾至少能通過一種途徑方便迅速獲取最新氣象信息(包括氣象頻道、12121電話、氣象短信、微博、網站、報紙、電臺、電視等媒體),體現公眾獲得公共氣象服務快捷便利程度。該指標數據采用隨機調查方法收集,具體計算方式為L=L1*40%+L2*60%,L為氣象服務獲取便利性評價,L1為日常天氣預報信息獲取便利性評價,L2為災害性天氣預報信息獲取的便利性評價。

E13 城鄉服務均等化指標

城市和鄉鎮居民可通過電視、廣播、網站、短信、報紙、微博和預警發布機制再傳播等任何一種方式獲得基本氣象服務的差異程度,是反映地方氣象部門促進城鄉公共氣象服務差距縮小,提升城鄉服務均等化能力的指標,可以用城鄉氣象信息覆蓋率差異程度來表現。具體計算方式為:城鄉服務均等化系數=農村居民氣象信息覆蓋率÷城鎮居民氣象信息覆蓋率×100%,其中城市(或者農村)氣象信息覆蓋率為城市(或者農村)被調查對象中認為能有效獲取氣象信息的人數與城市(或者農村)被調查總人數的比例。深圳等完成農村城市化工作,沒有農村居民(農村人口)的城市,可用鄉鎮居民(鄉鎮人口)取代農村居民(農村人口),城市居民(城市人口)取代城鎮居民(城鎮人口)來計算相關指標。

E2 氣象防災減災服務能力

E21 預警信息發布提前量

反映調整預警級別、糾正預警信息、宣布解除警報是否及時。預警信號是向社會提供的最先、最重要的氣象災害預警信息,提前做出預警,有利于提前采取防范措施,減輕或避免人民生命財產損失。本指標是指向社會發出暴雨、臺風等各類災害性天氣預警信號相對于實況出現的提前時間。

E22 氣象災害應急預案銜接率

各重大氣象災害指揮部成員單位根據廣東省氣象災害應急預案,以及地方氣象災害應急預案,制定本單位的落實細則,明確發生重大氣象災害時采取的響應措施,開展氣象災害防御工作的情況。其計算方式為:L=M/N×100%,其中L為氣象災害應急預案銜接率,M為已制定落實“氣象災害應急預案”細則的成員單位數量,N為重大氣象災害指揮部成員單位總數量。

E23 信息發布綠色通道完善率

各通信運營商開通氣象預警信息發布的綠色通道,提高氣象預警信息發布的及時率,讓社會各界民眾通過手機更加及時的接收到氣象預警等氣象信息,提高社會氣象防災減災能力。其計算方式為:L=M/N×100%,其中L為氣象預警信息發布綠色通道完善率,M為已建立氣象預警信息發布綠色通道的數量,N為當地需要建立氣象預警信息綠色通道的總數量。

E24 預警信息發布覆蓋率

設置此指標的目的是切實提高氣象信息覆蓋面,使氣象信息及時有效地傳播到公眾手中,便于公眾合理安排日常工作、生活、出行,以及減輕氣象災害造成的生命財產損失。主要指可獲取氣象信息的城鄉社區占總數的比例,反映氣象信息通過數字電視、智能手機、信息網絡等手段入戶、送到用戶手上的水平。

E3 工程氣象服務能力

E31 建筑物防雷裝置檢測率

建筑物雷電防護裝置開展檢測的比例,是反映建筑物防雷能力和保障生命財產減少雷擊損失的指標。計算方式為已開展雷電防護裝置檢測的建筑物數÷應開展雷電防護裝置檢測的建筑物數×100%。

E32 重大工程項目雷擊風險評估率

重大基礎設施建設、大型工程建設等重大工程項目開展雷電災害風險評估的比例。計算方式為已開展雷電災害風險評估重大工程項目數÷應開展雷電災害風險評估的重大工程項目數×100%。

E33 氣候可行性論證覆蓋率

城市規劃、省重點建設工程、重大區域性經濟開發項目和大型太陽能、風能等氣候資源開發利用項目等法定項目開展氣候可行性論證的比例。計算方式為已開展氣候可行性論證的重大工程項目數量÷應開展氣候可行性論證的重大工程項目數量×100%。

F 社會經濟效益

F1 公共氣象服務滿意度

F11 公眾氣象服務總體滿意度

公眾對氣象部門提供公共氣象服務的認可程度,由社會公眾對氣象服務的及時性、準確性等進行評價,是一個綜合性指標,能夠反映氣象服務的總體水平。其評價方法采取五級評分法,數據通過委托第三方機構調查獲得。

F12 決策氣象服務總體滿意度

市、縣(區)各級黨委政府及有關部門對當地氣象部門提供相關決策咨詢服務的認可程度。其評分方法采取五級評分法,通過調查獲取氣象決策咨詢服務評價。

F2 氣象防災減災效益

F21 氣象災害對GDP影響率

設置此指標的目的是綜合評價氣象服務經濟社會效益。主要用氣象災害造成的經濟損失占GDP比例來體現。

F22 公共財政投入產出比

公共財政的氣象投入對發展社會經濟、保障生命財產的貢獻程度,計算方法采用德爾菲法等社會學評價方法計算。

廣東省省級率先基本實現氣象現代化

評價指標體系(2012-2015年)解釋

A 國民氣象意識

A1 氣象知識普及率

A11 氣象知識普及率

能正確理解和使用氣象信息,規避氣象災害的公眾的比重,它反映我省社會公眾氣象科普知識普及程度。該指標數據采用隨機調查方法收集,為體現調查數據的全面性,本項分別對城鎮和農村居民作調查統計。具體計算方法為氣象知識普及率=城市居民氣象知識普及率×廣東省城鎮人口比例+農村居民氣象知識普及率×廣東省農村人口比例,其中城市(或者農村)居民氣象知識普及率為城市(或者農村)被調查對象中具備相關氣象知識的人數與城市(或者農村)被調查總人數的比例。

A2 氣象知識認知度

A21 氣象知識認知度

反映公眾對天氣預報預警、氣象防災減災、應對氣候變化等氣象信息和知識的認識、理解和運用能力的指標。該指標數據采用隨機調查方法收集,具體算法為L=(L1+L2+L3+L4+L5)/5,其中,L為氣象知識認知度,L1為公眾對天氣預報及預警信號的認知度,L2為公眾對獲取天氣預報和預警信息途徑的認知度,L3為公眾對雷電危害及防范雷電常識的認知度,L4為公眾對當地多發性災害天氣預防措施的知曉度,L5為公眾應對氣候變化認知度。

B 氣象基礎條件

B1 綜合氣象觀測能力

B11 氣象觀測系統完備程度

我省陸地和海洋的宏觀、中觀、微觀立體監測能力和先進程度,包括觀測項目的種類、觀測站網的密度等。氣象觀測是開展氣象預報服務的基礎,氣象觀測系統完備程度是氣象現代化基礎水平的直接體現。

B12 氣象觀測自動化程度

隨著電子、通信等系列科學技術發展,氣象觀測正在從人工、定性觀測向自動化遙感遙測、定量觀測轉變。自動化是氣象科學技術現代化的重要條件和顯著標志之一。本項是指實現自動化遙感遙測、定量觀測(即無需進行人工觀測,氣象觀測員僅需對設備自動采集的氣象數據進行監視處理、質量控制和設備維護等后續處理工作)的各類氣象監測設備的比例。其計算方式為實現自動化遙感遙測、定量觀測的各類氣象監測設備種類數÷全省各類氣象監測設備種類的總數×100%。

B13 氣象探測環境保障條件

按照我國地面氣象臺站探測環境評分方法計算出來的我省地面臺站探測環境綜合得分。符合探測標準的氣象臺站是獲得具有代表性、準確性、比較性氣象探測信息的前提。本指標反映各級政府為確保氣象信息的準確性而對氣象臺站探測環境保護的程度。其計算方式為L=(L1+L2+L3+……+Ln)/n,其中L為氣象探測環境質量,Ln為第n個地面氣象臺站按照我國地面氣象臺站探測環境評分方法計算出來的臺站環境得分。

B2 氣象信息處理能力

B21 通信網絡帶寬

省、市、縣各級氣象機構能輸入網絡或從網絡得到的帶寬(即接入速率)。它反映我省氣象信息數據的傳輸能力,體現了氣象資料從采集到業務運用的及時程度。根據中國氣象局《氣象信息網絡系統發展規劃(2011-2015年)》中的省、市、縣三級氣象網絡接入速率的要求,我省氣象網絡接入速率的目標為省級接入速率達到300Mbps,地(市)級接入速率達到50Mbps,縣級接入速率達到20Mbps.本項可通過各級氣象部門的通信網絡帶寬達標率來體現,具體算法為L=L1*0.4+L2*0.3+L3*0.3,其中,L1為達到20Mbps以上帶寬的縣氣象局的比例,L2為達到50Mbps以上帶寬的市氣象局的比例,另外當省氣象局通信帶寬達到300Mbps以上時L3為1,否則L3為0。

B22 部門信息共享率

氣象信息以及與氣象相關的信息在各部門之間的共享程度,反映氣象信息為各部門有效開展防災減災、應對氣候變化和低碳發展等社會經濟活動的貢獻程度。計算方式為:已實現部門共享的氣象信息以及與氣象相關信息的種類÷應實現共享的氣象信息及相關信息的種類×100%。

B3 氣象科技創新能力

B31 國家級重點實驗室數量

我省氣象行業的國家級重點實驗室數量。重點實驗室是科技創新平臺的重要載體,是氣象科技基礎建設的一個重要體現。

B32 氣象科技支持水平

反映氣象科研經費的投入情況的指標,旨在加強氣象科技創新的保障,提高氣象科技水平。計算方式為每年投入的氣象科研經費÷當年全省氣象總業務費×100%。

C 氣象制度保障

C1 氣象服務體系完備水平

C11 突發事件預警信息發布保障水平

突發事件預警信息發布是提高氣象等自然災害和社會突發事件防御能力的重要手段,是保障我省社會經濟轉型升級、建設幸福廣東的重要氣象工作。健全省級突發事件預警信息發布和接收的氣象服務體系是我省能否有效、及時地發布突發事件預警信息,科學地開展突發事件預警,提高保障人民生命財產安全的能力的重要保證。

C12 省級氣象工作人員完備度

為滿足地方社會的氣象服務需求,根據國家氣象由國家投入、地方氣象由地方投入的原則,充實各級氣象單位人員力量,配備專業技術人員,其中輔助性崗位可采取政府購買服務的方式解決,使省級氣象從業人員滿足業務崗位需求,實現與承擔的職責和任務相適應。

C13 氣象部門人才結構比例

全省氣象部門人才隊伍的學歷結構和職稱結構,是反映氣象人才隊伍整體素質和對氣象業務支撐能力的綜合指標。學歷結構由本科以上學歷的人員比例來體現,職稱結構由中級以上職稱的人員比例來體現。

C2 公共財政保障水平

C21 氣象規劃項目保障率

反映了為滿足地方社會的氣象服務需求,各級地方公共財政對地方氣象規劃項目的資金支持和保障的程度。計算方式為:各級地方公共財政對氣象規劃項目的投入經費÷(各級地方氣象規劃項目投入總額-中央投入項目建設經費)×100%。

C22 氣象業務運行保障率

反映了為滿足地方社會的氣象服務需求,各級地方公共財政對地方氣象業務運行的支持和保障的程度。計算方式為:各級地方公共財政對氣象業務運行的投入經費÷(各級地方氣象部門的氣象業務運行總經費-中央投入氣象業務運行經費)×100%。

C3 氣象依法行政水平

C31 地方氣象立法及標準的完備程度

地方氣象法規、政府規章和重要規范性文件、規章制度相配套的氣象法規體系的科學性和完善程度,反映氣象事業規范性和法治化發展的水平。

C32 氣象行政執法的規范化程度

氣象行政執法主體適格,嚴格按照法定權限和程序實施氣象法律、法規、規章和行業標準,執法行為規范、公正、文明。

C33 行政許可便利性程度

氣象行政許可進駐當地行政服務大廳或行政服務中心的比例,反映氣象部門在氣象事務管理中為管理對象提供的事務辦理的便捷程度。計算方式為氣象行政許可已進駐當地政府服務大廳(或服務中心)數量÷氣象行政許可應進駐當地政府服務大廳(或服務中心)數量×100%。

D 氣象預報水平

D1 災害天氣預報準確率

D11 臺風路徑預報精確度

反映影響廣東臺風路徑預報水平的指標,通過臺風24小時路徑預報偏差來體現。臺風是影響廣東最嚴重最危險的強烈災害性天氣,臺風路徑預報準確與否與做好防災減災、保障人民生命財產安全息息相關。

D12 強對流天氣預報準確率

反映我省強對流天氣預報水平的指標。強對流天氣具有發生突然、天氣劇烈、破壞力極大,常伴有雷雨大風、冰雹、龍卷風、局部強降雨等強烈對流性災害天氣的特點,是我省重要災害性天氣之一。

D13 灰霾天氣預報準確率

反映我省灰霾天氣預報水平的指標。灰霾天氣的監測預報預警社會公眾高度關注,也是改善環境、促進低碳社會建設的重要任務。

D14 暴雨預報準確率

反映我省暴雨預報水平的指標。暴雨是我省重要的、常發災害性天氣之一,尤其是大范圍持續性暴雨和集中的特大暴雨,易造成人民生命財產嚴重損失。

D15 寒潮預報準確率

反映我省寒潮預報水平的指標。寒潮作為廣東省重要災害性天氣之一,對“三高”農業危害很大,2008年低溫雨雪冰凍天氣給我省帶來了嚴重經濟損失和社會影響。本項用我省低溫災害天氣預報的準確率來評價。

D2 日常天氣預報準確率

D21 晴雨預報準確率

反映日常晴雨天氣預報水平的指標,主要以24小時內的晴雨預報準確率來體現。晴雨天氣預報與民眾日常生活工作密切相關,直接關系到市民生活安排、上下班出行等。

D22 氣溫預報精確度

反映日常氣溫預報水平的指標。我省氣溫預報一直居于全國前列,為了更直觀讓社會民眾了解我省氣溫預報水平,2008年以來我省開展了氣溫預報定量評價標準,因此本項主要通過我省氣溫預報定量評價標準中的最高和最低氣溫預報平均絕對誤差來體現。

D3 區域數值天氣預報水平

數值天氣預報是指以經過分析和初值化的某時刻氣象觀測資料為初值,在超級電子計算機上用數值方法求解大氣動力學和熱力學方程組從而做出的天氣預報,是當前世界的核心氣象技術。

D31 超級計算機運算速度

用于運行數值預報的超級計算機的總峰值浮點計算能力。數值預報具有數據量大、計算復雜的特點,數值預報的發展與超級計算機的發展一直是密切相關,本項反映超級計算機對數值預報運行計算的支持程度。

D32 主要產品時空分辨率

數值預報產品的時間和空間的精細化程度。

D33 主要產品可用性指標

24小時臺風、降水、溫度等主要數值預報產品的準確性,反映數值預報產品可用性,體現了數值天氣預報模式的預報水平。

E 造福社會能力

E1 公共氣象服務整體能力

E11 氣象服務公益性指標

指社會公眾對氣象服務的公益性的認可程度。是反映氣象部門最大限度地滿足公眾接受基本氣象服務的需求,無償提供各種公益性氣象服務的工作成效指標。目前我省已實現通過電視、廣播、報紙、網站、天氣微博、應急短信發布平臺、電子顯示屏等方式無償為公眾提供氣象信息。該指標數據采用隨機調查方法收集,具體算法為:無償獲取氣象信息的途徑÷所有獲取氣象信息的途徑×100。

E12 氣象服務便利性指標

公眾至少能通過一種途徑方便迅速獲取最新氣象信息(包括氣象頻道、12121電話、氣象短信、微博、網站、報紙、電臺、電視等媒體),體現公眾獲得公共氣象服務快捷便利程度。該指標數據采用隨機調查方法收集,具體計算方式為L=L1*40%+L2*60%,L為氣象服務獲取便利性評價,L1為日常天氣預報信息獲取便利性評價,L2為災害性天氣預報信息獲取便利性評價。

E13 城鄉服務均等化指標

城市和鄉鎮居民可通過電視、廣播、網站、短信、報紙、微博和預警發布機制再傳播等任何一種方式獲得基本氣象服務的差異程度,是反映我省促進城鄉公共氣象服務差距縮小,提升城鄉服務均等化能力的指標,可以用城鄉氣象信息覆蓋率差異程度來表現。具體計算方式為:城鄉服務均等化系數=農村居民氣象信息覆蓋率÷城鎮居民氣象信息覆蓋率×100%,其中城市(或者農村)氣象信息覆蓋率為城市(或者農村)被調查對象中認為能有效獲取氣象信息的人數與城市(或者農村)被調查總人數的比例。

E2 氣象防災減災服務能力

E21 預警信息發布提前量

反映調整預警級別、糾正預警信息、宣布解除警報是否及時。預警信號是向社會提供的最先、最重要的氣象災害預警信息,提前做出預警,有利于提前采取防范措施,減輕或避免人民生命財產損失。本指標是指向社會發出暴雨、臺風等各類災害性天氣預警信號相對于實況出現的提前時間。

E22 氣象災害應急預案銜接率

各重大氣象災害指揮部成員單位根據“廣東省氣象災害應急預案”,制定本單位的落實細則,明確發生重大氣象災害時采取的響應措施,開展氣象災害防御工作的情況。其計算方式為:L=M/N×100%,其中L為氣象災害應急預案銜接率,M為已制定落實“廣東省氣象災害應急預案”細則的成員單位數量,N為重大氣象災害指揮部成員單位總數量。

E23 信息發布綠色通道完善率

各通信運營商開通重大氣象預警信息發布的綠色通道,提高重大氣象預警信息發布的及時率,讓社會各界民眾通過手機更加及時接收到重大氣象預警信息,提高社會氣象防災減災能力。其計算方式為:L=M/N×100%,其中L為重大氣象預警信息發布綠色通道完善率,M為已建立重大氣象預警信息發布綠色通道的數量,N為我省需要建立重大氣象預警信息綠色通道的總數量。

E24 預警信息發布覆蓋率

設置此指標的目的是切實提高氣象信息覆蓋面,使氣象信息及時有效地傳播到公眾手中,便于公眾合理安排日常工作、生活、出行,以及減輕氣象災害造成的生命財產損失。主要指可獲取氣象信息的城鄉社區占總數的比例,反映氣象信息通過數字電視、智能手機、信息網絡等手段入戶、送到用戶手上的水平。

E3 工程氣象服務能力

E31 建筑物防雷裝置檢測率

建筑物雷電防護裝置開展檢測的比例,是反映建筑物防雷能力和保障生命財產減少雷擊損失的指標。計算方式為已開展雷電防護裝置檢測的建筑物數÷應開展雷電防護裝置檢測的建筑物數×100%。

E32 重大工程項目雷擊風險評估率

重大基礎設施建設、大型工程建設等重大工程項目開展雷電災害風險評估的比例。計算方式為已開展雷電災害風險評估重大工程項目數÷應開展雷電災害風險評估的重大工程項目數×100%。

E33 氣候可行性論證覆蓋率

城市規劃、國家重點建設工程、重大區域性經濟開發項目和大型太陽能、風能等氣候資源開發利用項目等法定項目開展氣候可行性論證的比例。計算方式為已開展氣候可行性論證的重大工程項目數量÷應開展氣候可行性論證的重大工程項目數量×100%。

E34 人工影響天氣作業效率

設置此指標的目的是合理有效開發空中云水資源,提升人影業務服務水平,建成飛機作業探測系統和地面火箭、高炮、煙爐組成的地面作業系統,提升地面作業的遠程控制自動化水平。本指標主要用人工增雨作業面積及效率來體現。

F 社會經濟效益

F1 公共氣象服務滿意度

F11 公眾氣象服務總體滿意度

公眾對我省氣象部門提供公共氣象服務的認可程度,由社會公眾對氣象服務的及時性、準確性等進行評價,是一個綜合性指標,能夠反映氣象服務的總體水平。其評價方法采取五級評分法,數據通過委托第三方機構調查獲得。

F12 決策氣象服務總體滿意度

省委省政府及有關部門對我省氣象部門提供相關決策咨詢服務的認可程度。其評分方法采取五級評分法,通過調查獲取氣象決策咨詢服務評價。

F2 氣象防災減災效益

F21 氣象災害對GDP影響率

設置此指標的目的是綜合評價氣象服務經濟社會效益。主要用氣象災害造成的經濟損失占GDP比例來體現。

F22 公共財政投入產出比

公共財政的氣象投入對發展社會經濟、保障生命財產的貢獻程度,可通過德爾菲法等社會學評價方法計算得出。

附件1:廣東省地級以上市率先基本實現氣象現代化評價指標體系(2012-2015年)

附件2:廣東省省級率先基本實現氣象現代化評價指標體系(2012-2015年)

網站官方微博

網站官方微博